Architecture extérieure et intérieure

L’église se trouve sur une butte entourée de fortifications. La vue sur la chaine des Puys est superbe.

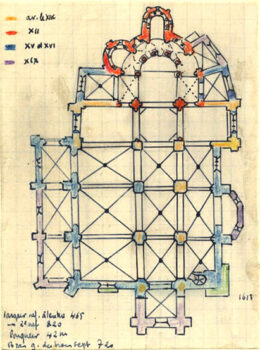

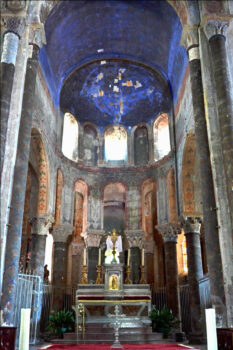

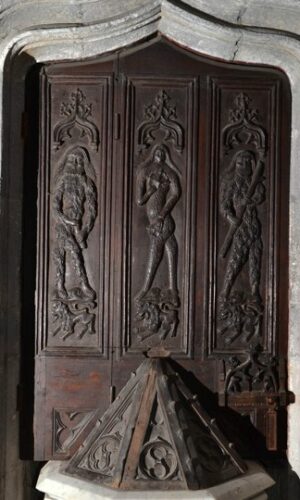

L’église romane, remaniée au XVe, comprend une abside, un chœur avec déambulatoire datant du XIIe, un transept, un vaisseau à trois nefs dont les trois travées sont voûtées d’ogives.

La nef et les collatéraux ont été construits à l’époque gothique, au XVème siècle, mais les parties que nous voyons aujourd’hui ont été largement remaniées au cours du XVIIIème siècle. Au côté sud se trouvent des chapelles gothiques de la fin du 15e siècle.

La nef primitive était précédée d’un clocher porche élevé dans son axe, mais la chute du clocher en 1720 entraîne la destruction puis la reconstruction de la nef. Clocher et décor intérieur du 19e siècle (1856). Un porche à portail ogival supportant le clocher moderne.

Une inscription « 1613 » retrouvée sur un des contreforts permet de supposer que des travaux de consolidation ont été entrepris autour de cette date. Mais c’est la seule trace du XVIIe. L’église comprend alors deux clochers : un petit situé au-dessus du chœur et un plus grand près de l’entrée, au sud-ouest. En 1720 le petit clocher s’effondre et détruit une grande partie de la nef. Elle est reconstruite entre 1726 et 1733. Une tour d’horloge est ensuite installée à la place du petit clocher.

En 1702, il y a 12 autels : outre le maître autel, celui du Rosaire, de saint Roch, de la Sainte Trinité, de saint Cosme, des Trépassés, de saint Antoine, saint Thomas, la Nativité, saint Etienne, saint Jean, et Notre Dame de Pitié.

En 1723, la visite pastorale se fait dans l’église des ursulines, à cause de la « destruction de l’église parroissiale »

Après la reconstruction, en 1731, 10 chapelles, plus une non utilisée. Une chapelle est dénommée : chapelle neuve.

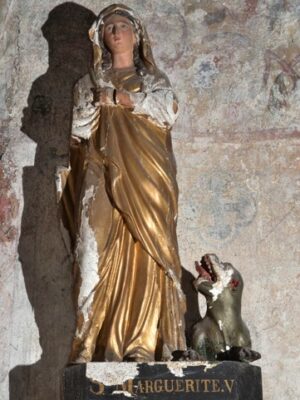

Enfin, en 1785, une chapelle Saint-Nicolas prouve la dévotion des mariniers, près présents à Maringues.