Définition de l’Académie française : « Dégorgeoir en saillie servant à l’écoulement des eaux d’une fontaine, d’un chéneau de toiture, et qu’on ornait autrefois, sur certains édifices, d’une figure fantastique à la gueule ouverte. »

Les gargouilles

Introduction :

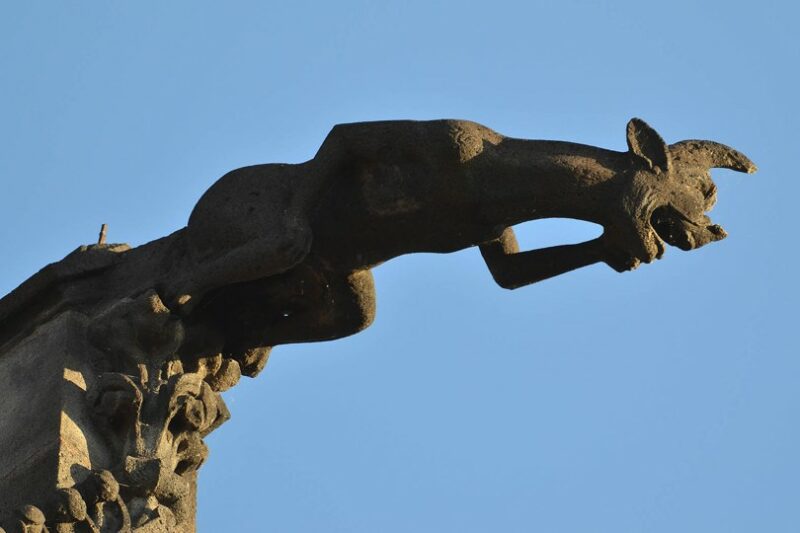

Plus d’une quarantaine de gargouilles, monstres de pierre fantastiques, surmontent la cathédrale, tant du XIIIe siècle que du XIXe. Plusieurs sont abimées, quelques têtes ont disparu, et quelques-unes semblent avoir été refaites. Mais pour celles qui subsistent, l’imagination des sculpteurs fascine les spectateurs : il n’existe pas deux gargouilles identiques !

Apparues et disparues avec l’art « gothique », les gargouilles referont une brève apparition fin XIXe, grâce au « néo-gothique ». Peu d’études leur sont consacrées, malgré la curiosité provoquée par ces sculptures extraordinaires, car les textes médiévaux font défaut. Viollet le duc étudie longuement au XIXe ces sculptures, avant d’en recréer de célèbres à Notre-Dame de Paris ; elles seront popularisées par l’écrivain Victor Hugo dans « Notre-Dame de Paris », puis par Walt Disney dans le « Bossu de Notre-Dame »

Un des rares textes médiévaux connus décrivant le rôle d’une gargouille, sans que soit mentionnée son apparence, est un « exemplum », tiré d’un recueil de sermon du dominicain Etienne de Bourbon, au XIIIe siècle :

Un usurier de Dijon avait obtenu par chantage la main d’une jeune fille : les parents lui devaient de l’argent, et avaient dû acquiescer au mariage, à leur grand désespoir. Le cortège se dirigeait tristement vers la cathédrale, et allait pénétrer à l’intérieur, quand soudain une gargouille représentant un avare tenant une bourse lâcha celle-ci sur la tête de l’usurier, le tuant sur le coup. On raconte qu’à Dijon, les usuriers obtinrent la destruction des gargouilles !

Deux exemples de chapiteaux auvergnats décrivant le châtiment de l’avare : Besse et Ennezat

Les gargouilles de la Cathédrale de Clermont

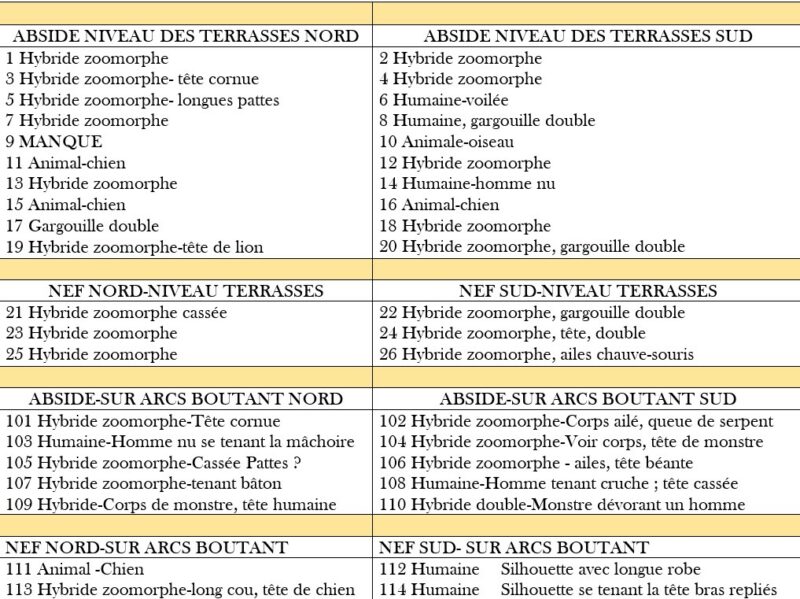

Trente-neuf gargouilles antérieures au XVe veillent sur la cathédrale de Clermont. Ces sculptures de pierre, installées entre le XIIIe et le XVe, représentent des animaux, des hommes, des êtres fantastiques. Elles sont toutes différentes, et ont subi de multiples dégradations au cours des siècles. Ces êtres s’attachent adroitement aux larmiers (partie saillante de la corniche), se soudent à l’architecture et donnent à la silhouette de la cathédrale un caractère particulier, marquant leurs points saillants, soulignant les têtes des contreforts, faisant valoir les lignes verticales. Les sculptures de Clermont se caractérisent par leur longueur, que permet la dureté de la pierre de Volvic.

Il n’y a à Clermont aucune archive évoquant ces travaux. Jusqu’alors, pour les bâtiments romans, l’eau des toits ou des terrasses s’égouttait directement sur la voie publique au moyen de la saillie donnée aux corniches

L’utilité pratique des gargouilles est d’évacuer les eaux de pluie afin de protéger les murs.

A cause de cette fonction, situées sur le toit des bâtiments, les gargouilles sont soumises aux aléas du climat ; les gargouilles, plus que tout autre élément sculpté des bâtiments du Moyen Âge, nécessitent un entretien et des remplacements fréquents. Sans attendre la vague de restaurations que provoqua la réussite de Viollet-le-Duc au chantier de Notre-Dame de Paris, les gargouilles furent souvent modifiées au cours des XVIIe, XVIIIe et XIXe.

Le talent indéniable de ces sculpteurs rend souvent impossible de dater précisément les gargouilles. Celles de la cathédrale, une des dernières construites en gothique rayonnant, sont plus longues que celles de Saint-Denis, Laon, Bourges… elles sont aussi plus sveltes, sans doute à cause de la pierre de Volvic, s’appuient sur la tête des contreforts contrairement aux autres églises gothiques, et présentent une très grande saillie en avant de ces contreforts

Le plan choisi au XIIIe quand fut créée la cathédrale gothique rendit obligatoire de multiplier les gargouilles : le parti pris de placer des terrasses sur l’abside, et de ne pas la recouvrir de charpente imposa de protéger particulièrement les murs. C’est actuellement encore un souci : l’étanchéité des terrasses n’est plus assurée, et il y a des infiltrations, ce qui impose les filets qui dénaturent la cathédrale.

Il existe dans la cathédrale d’autres représentations de gargouilles médiévales

La plus ancienne est sur un médaillon de la chapelle Saint-Georges. On y voit une tête de dragon.

L’homologie entre cette représentations et les images de dragons crachant leur venin dans les bestiaires est d’ailleurs frappante.

Sur les peintures au-dessus de la porte de la sacristie, sans doute du début du XIVe siècle, on trouve d’autres têtes de monstres, plus tourmentées

A quoi sert une gargouille ?

1 Pratiquement

Quand on les églises gothiques apparurent, on voulut améliorer le système d’évacuation des eaux. Jusqu’alors, l’eau glissait des toits et tombait librement sur la voie publique. Pour y remédier, on commença à installer des chéneaux, longues conduites qui rassemblent les eaux de pluie. Mais l’écoulement se faisait le long des murs, les dégradant, et provoquant infiltrations et humidité. On eut alors l’idée de déporter le flux en construisant des sculptures qui débordaient du toit, et déviaient ainsi le flot en l’écartant des murs.

2 Symboliquement :

Au XIIIe siècle, la théologie souligne la correspondance entre l’église, bâtiment de pierre, et le Temple de la Jérusalem céleste. À cet égard, la liturgie de la consécration des édifices ne laisse aucun doute. La Dédicace confère à l’église bâtie son caractère sacré ; simple édifice architectural avant la cérémonie, elle devient après le Temple de Dieu. Les chants liturgiques de la cérémonie rappellent la cité de Dieu et reprennent la description de la Jérusalem céleste de l’Apocalypse. L’architecture gothique, avec ses grandes baies vitrées de multiples couleurs, souligne la correspondance avec la Cité sainte, aux assises de pierres précieuses. Pour la défendre, à Clermont, le portail sud montre des tours crénelées…

Par leur apparence de créatures fantastiques , animal, monstre, ou démons, les gargouilles étaient censées effrayer les mauvais esprits et protéger les édifices sacrés. Véritables gardiennes de pierre, elles jouaient un rôle dissuasif. A chaque orage, l’eau jaillit par les gueules de ces animaux effrayants, animant les gargouilles, et évoquant le venin des monstres des manuscrits médiévaux.

Emplacement des gargouilles :

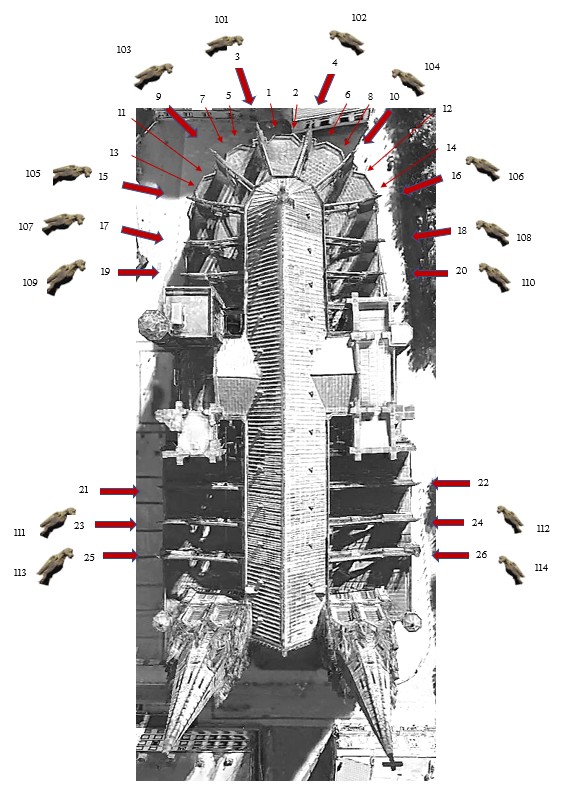

Les gargouilles de Clermont se situent à deux niveaux : sur le sommet des contreforts, et au niveau des terrasses.

Le chœur est de la fin du XIIIe siècle. Chaque contrefort supporte une double volée d’arc boutants, inégalement divisés en deux parts, rejetant la poussée de la voûte centrale sur la culée des contreforts ; le rampant supérieur est d’un seul tenant, celui du dessous est divisé au voisinage du mur qu’il appuie par une petite colonnette plantée sur les dalles de la tribune.

Les arcs boutants de la nef sont du XIVe : leur volée supérieure est soutenue par une double série de quatre arcs trilobés

Sur la partie du XIIIe, l’arc boutant supérieur est surmonté d’une goulotte orientant le flux vers la gueule de la gargouille. Une cavité à l’aplomb du contrefort recueille le surplus de l’eau, lorsque la pluie est trop abondante, la dirigeant dans une gouttière se déversant au niveau de la tribune, vers d’autres gargouilles situées au niveau inférieur des terrasses.

La culée des contreforts est ornée d’une niche, aujourd’hui vide, et est surmontée d’un gable avec fleuron. De la base des fleurons s’élance une gargouille, appuyée sur la tête des contreforts.

Forme des gargouilles de la cathédrale

Plusieurs ont leur tête cassée. Une de la nef a été restaurée.

Animaux : chiens, oiseaux : ce sont les plus anciennes figurations des gargouilles. Les 4 chiens ont une connotation positive : ce sont de fidèles gardiens, tandis que le seul oiseau est menaçant, avec son bec et ses griffes.

Monstres : formes hybrides, souvent à têtes animales, et à corps ailés. Ce sont les formes les plus fréquentes, mélanges de plusieurs animaux ou monstres. Ils ont souvent des ailes, des têtes qui évoquent des dogues, avec des dents apparentes, parfois des têtes humaines. Leurs pattes sont recroquevillées, deux gargouilles tiennent des objets mal identifiés : bâton, cruche ? Elles sont recouvertes de plumes, d’écailles,

Anthropomorphes, c’est-à-dire à apparence humaine. Apparues à la fin du XIIIe, elles sont élancées, nues ou vêtues de voiles. Sur la nef sud on trouve une silhouette de femme. Une gargouille double montre deux hommes revêtus de voile, un sur les épaules de l’autre.

Hybrides doubles, mêlant animaux et hommes : on les trouve principalement sur la nef sud, et elles évoquent les peintures de Bosch : le ventre du monstre est une tête humaine.

Bibliographie :

« Significations et valeur d’usage des gargouilles : le cas de Notre-Dame de l’Epine » avec J.-P. Ravaux, Notre-Dame de L’Epine 1406 – 2006. Actes du colloque international. L’Epine-Châlons 15 et 16 septembre 2006, t. II, 2008 (Etudes Marnaises, t. CXXIII), p. 38-80.